暑い暑い残暑が続いておりますが、私たち茶業青年団の熱い夏もまだまだ絶賛進行中です。

それは、来る2025年9月6日(土)ホテルイースト21東京において「全国茶審査技術競技大会」が開催されるからです。

茶歌舞伎

さて突然でございますが、茶歌舞伎(ちゃかぶき)をご存知でしょうか?

茶歌舞伎とは、「闘茶(とうちゃ)」や「茶香服(ちゃかぶき)」とも呼ばれ、複数のお茶を飲み比べ、その種類や産地を当てる伝統的なゲームです。

歴史を紐解けば、鎌倉時代末期に中国の宋からもたらされ、南北朝時代から室町時代中期にかけて武家や公家、僧侶の間で流行しました。当初は限られた人々の間で嗜まれていましたが、お茶の生産量が増えるにつれて幅広い層に普及し、莫大な懸賞をかけてお茶を飲み当てるゲームとして大流行しました。

現在は、茶の湯の精神、技術を磨く為に制定された稽古法「七事式」の中にもその名を残しております。

全国茶審査技術競技大会

その茶歌舞伎を、若手茶業者の全国組織である「全国茶業連合青年団」が、茶鑑定技術の向上と研鑽を目的に、ルールを定め、大会形式として競い合うのが「全国茶審査技術競技大会」です。年に一度開催され、今年で72回目を迎えます。

ここで青年団式ルールを簡単にご紹介します。

ルール

- 煎茶5種(それぞれ別の茶産地)のお茶を、それぞれに「花」「鳥」「風」「月」「客」といった記号を割り当てます。

- 参加者は、茶葉の色、形状、水色、香気、味筋などからお茶の種類を独自に分類し、どのような浸出液(湯呑に入ったお茶)になるか見極めます。

- 触ったり香りを嗅いだりすることもできます。

- 開始されるとまず1杯目のお茶が配られ、それが割り当てられた記号のどれに当たるかを当てていきます。

- そして、すぐさま湯呑が回収され、5種類ある手持ちの札のうち一つを投札します。

- 茶は5種類並べて飲み比べができず、その都度約1分程度の時間で配られた茶が何かを決めて、記号を付した札を投札して回答していきますので、決断力が求められます。

- 「花鳥風月客」全て正解を「皆点(かいてん)」といい、逆にすべて不正解、つまり零点だった場合は「チョット」という言い方をします。

- この5杯の試飲を1回とし、4回繰り返し、点数を競います。

- 1回ごとに正回答は発表されます。

1回正解がわかれば簡単では?と思われるかもしれません。しかし、お茶が配られる順番も20人の選手で毎回交互になっており、あたたかい時に香った香りが、冷めてしまって弱くなってしまう、またお茶を飲み続けることで、味覚がぶれてくるなどあり、風流な遊びではありますが、お茶の知識や五感を研ぎ澄ます、見た目と違い相当な集中力を要します。

日本茶の世界では、お茶を淹れることは最もお茶を熟知した方の仕事で、まして闘茶会のように、正確に均一にしかも何回も同じ味にぶれずにお茶を淹れることは、もはや達人の領域です。今回の大会でも、お茶を淹れる「煎手」は、青年団団長経験者や組合理事などプロ中のプロが担当されます。

競技会における「茶歌舞伎」は第4審査として後半戦20点を争います。

1回(5種のお茶・皆点で5点)×4回=20点

それとは別に競技会では前半戦に3つの審査が用意されています。

第1審査「茶品種鑑別競技」

7種類の品種「やぶきた」「めいりょく」「さえあかり」「はるみどり」「さやまかおり」「おくゆたか」「せいめい」の中(本大会はこの7種)から、当日5種類が出題されます。どの5種類かはわかりません。

茶は4g白磁茶碗の中に入れられ熱湯を注ぎ、水色(すいしょく)、香り、味から品種名を答える競技です。品種の特徴もさることながら、4gという茶葉の量と5分間という制限時間が決められており、毎年多くの選手が頭を悩ませる難関です。

第2審査は「生産茶期別判定競技」

お茶が摘採(摘まれた)時期(1番茶・2番茶・3番茶)をお茶の葉を見て触って当てます。各時期2種類が用意され、当日、その中から5種類出題されます。

もちろんですが、いずれの審査も「全然わからな~い」といって、全部「1番茶」などと重複回答をしてしまうとその競技は0点になります(笑)

第3審査は「茶生産地判定競技」です。

事前にアナウンスされている10産地の茶葉をみて産地を回答していきます。

本大会では「狭山(埼玉)」「金谷(静岡)」「本山(静岡)」「揖斐(岐阜)」「北勢(三重)」「大和(奈良)」「土山(滋賀)」「宇治(京都)」「新宮(愛媛)」「宮崎」が用意されています。

前半戦は①5点+➁5点+③10点=20点 (正解はすべて1点)

前半・後半合わせて全40点満点で競技が行われます。

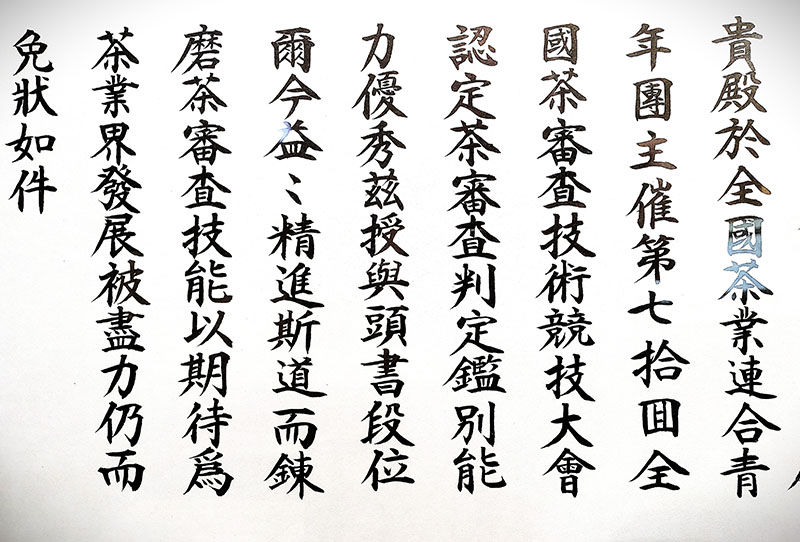

優勝者には農林水産大臣賞が授与され、成績上位者には都知事や各団体からの栄誉ある賞が贈られます。また得点により段位も認定されます。高段位になると得点率80%以上取得しないと昇段出来ず、最高位が「茶審査技術十段」、通称・茶師十段と呼ばれており、現在全国で30名弱の方が認定されています。

しかし、地域によっては出場するだけで複数回の予選会が実施されたり、厳しい選考基準があり、まずは選手に選抜されることが大変な栄誉であります。

今回大会においても全国で約1000人の茶業青年団から選び抜かれた120人だけが参加できる大会となっております。

東京の選手紹介

今回、我らが「東京茶業青年団」からは8名の選手が選抜されました。

選手には事前にインタビューをし、意気込みや日本茶への熱いメッセージを語っていただききました(今回選手名は【愛称】としています)

みむりん

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】40点満点・優勝・昇段

【日本茶を好きになった理由、好きな点】物心ついた時から身近にあった欠かせない存在

【お気に入りのお茶】本山茶

【おすすめのお茶の楽しみ方】毎回同じように淹れられなくても、味の違いを楽しむ

【日本茶のPR】世界に誇れる身近な美味しい日本茶

かずきん

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】全国大会では自分の実力を出し切り、悔いのない一戦にしたいです。お茶への想いを投札込めて頑張ります!

【日本茶を好きになった理由、好きな点】子どもの頃から家でよく飲んでいて、香りや味わいに癒されるところが好きです。特に食後の一杯が最高です。

【お気に入りのお茶】煎茶が一番好きです。すっきりとした味わいとほどよい渋みがクセになります。

【おすすめのお茶の楽しみ方】暑い夏は冷茶です!まろやかな甘みが引き立つのでおすすめです。お気に入りのグラスで楽しむのもポイントです。

【日本茶のPR】日本茶にはリラックス効果や健康効果がたくさんあります。忙しい毎日の中で、ホッと一息つける時間を日本茶と一緒にぜひ過ごしてみてください!

ふみくん

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】練習通り平常心で競技に挑めるよう頑張ります。一回一回目の前のお茶と向き合い、お茶の声をききます!

【日本茶を好きになった理由、好きな点】生産者やお茶に関わる方と直接話をして、生産現場を自身の目で見て体験できることです。

【お気に入りのお茶】前島東平さんの玉露。私が日本茶のおいしさに目覚めたお茶です。

【おすすめのお茶の楽しみ方】暑い日にキンキンに冷やした水出し茶を、きれいなグラスに注いで!見た目も味わいも格別です!

【日本茶のPR】育てられた環境が日本国内だからこそ、より鮮明に感じられる、その一杯の日本茶のバックグラウンドに思いを馳せる事ができます。喉を潤すだけでなく、皆さまが作り手の思いを体験できる特別な飲料です。

まお氏

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】自分よ、お願いだからビリにならないで!自分よ、お願いだからチームの足を引っ張らないで!

【日本茶を好きになった理由、好きな点】苦い物好きだから。(苦マニア)←苦(く)ではない。

【お気に入りのお茶】新宮茶。最近まで知らなかった逸品です。

【おすすめのお茶の楽しみ方】やっぱりアレですよね。寝起きの一杯、食後の一杯。

【日本茶のPR】まずは気軽に飲んでみてください。日本の伝統のひとつである日本茶のおいしさを知っていただきたいです。

りんさん

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】日々の研鑽の成果を存分に発揮し、悔いのないように挑みます。大会で得られる学びを、これからのお茶づくりや茶業界の発展に活かしていきたいと思います。

【日本茶を好きになった理由、好きな点】最初は茶カテキンの健康効果に惹かれて飲み始めましたが、品種ごとの特徴や仕上げ方法、淹れ方によって異なる味わいや香りの多様さにすっかり魅了されました。特に水色(茶の湯色)の美しさと豊かな香りに強く惹かれます。

【お気に入りのお茶】しゅんめい、むさしかおり、そうふう

【おすすめのお茶の楽しみ方】目でも楽しむことです。例えば鹿児島茶の二煎目を淹れ、その水色の鮮やかさを堪能しながら、色合いの合うお茶請けと一緒に味わうのがおすすめです。

【日本茶のPR】ほんの少しお湯を冷ますだけで味わいが広がる日本茶。美しい水色は目にも嬉しく、日常に気軽な癒しのひとときをもたらします。

ぜひ、多くの方にその魅力を感じていただきたいです。

ぱつっちゃ

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】初出場ですが、6段位取得を目指して頑張ります。

【日本茶を好きになった理由、好きな点】日本茶は時代や文化と深く結びついているところに魅力を感じます。また、どれだけ飲んでも飽きのこない味わいや楽しみ方ができることも好きな点です。

【お気に入りのお茶】最近は「かなやみどり」の浅蒸しや、燻製したお茶が特に気に入っています。

【おすすめのお茶の楽しみ方】最近は暑い日が多いため、炭酸水と合わせてさっぱりと楽しんでいます。炭酸水で抽出したお茶も爽やかでおすすめです。

【日本茶のPR】日本茶の魅力は、楽しみ方の幅広さにあると思います。新しい商品を見つける楽しみ、カフェでゆっくり味わう時間、しっかりと作法に則ってお茶を淹れるひととき。どれも日本茶ならではの体験です。さらに、気候や季節によって飲みたいお茶や淹れ方が変わるので

教授

【今回の全国大会への目標・意気込みなど】「室閑茶味清」(静かな部屋で頂くお茶の味が清々しい)の心で以て、すべてのお茶を見通したい。そして茶の神髄を感じたい。

【日本茶を好きになった理由、好きな点】子供の頃、祖父がよく茶産地に連れて行ってくれ、茶は懐かしさであり、思い出であり、どんなお茶でも自分がゼロになれ、元気をくれるので僕は大好きです。お茶も僕を好きでいてくれたら嬉しいです。

【お気に入りのお茶】静岡の深蒸し煎茶(やぶきた品種)」・・・うま味があり、苦味があり、渋みがあり、そのバランスに爽快感があり、低温でも高温でもその時の自分に合ったお茶を淹れられるのでお気に入りです。

【おすすめのお茶の楽しみ方】氷をたっぷり入れたグラスに、熱湯でかなり濃い目に淹れたお茶を注ぐスタイル。チルアウトしながら飛んでいく感じでGOOD!です。

【日本茶のPR】急須を、淹れ方を操れれば日本茶は自分の好きなように飲め、味も、飲む場面も楽しみが多く、しかも健康で美容にもよく、世界からも愛されていて、もう飲まない選択肢はナイアガラ☆彡 是非あなたにも飲んで頂きたいでチャイです。

(その他1名)

私ども東京茶業青年団は第69回大会においては全国優勝(団体戦)をしており、今回も地元開催で大変気合が入って、練習会の成績も充実しております。

これをご覧いただいた皆様方に、良い結果がご報告出来ますように、選手一同精一杯臨んで参りたいと思います。応援よろしくお願い申し上げます。

***********************

上記、青年団選手の意気込みでした。

ちなみに第1審査、第4審査に使用するお湯はよく沸かした熱湯です。

審査は「お茶を美味しく頂く」のではなく、熱湯使うことで、一定の基準で以て、茶の長所短所を浸出させて鑑定する為です。

こういった日々の研鑽は、常にお客様へ、「おいしいお茶」をお届けするための技術であり、お喜びいただけた瞬間にこそ、私たちのやりがい、嬉しさを感じる最高の栄誉でございます。

今後とも、お茶のご用命は引き続き「お茶のプロ」である、東京茶協同組合加盟店をごひいきくだされば幸いです。

皆様のお近くのプロの店「組合加盟認定店」は、下記ののページからお探しください。

https://www.tokyo-cha.or.jp/shop/