昨年の【東京の「茶」神社めぐり】の記事に続き、東京のお茶にまつわるスポットを訪ねます。

今回は、その名も「御茶ノ水」。

なぜこの地が御茶ノ水と言われるのか、「お茶」と「水」とは何なのか、江戸開幕までさかのぼって探ってまいりました。

まるで渓谷のような地形

御茶ノ水には、JRのほかに東京メトロ丸ノ内線・御茶ノ水駅、千代田線・新御茶ノ水駅の3つの駅があり、平日・土日にかかわらずにぎわっています。周辺には湯島聖堂や神田明神、ニコライ堂などの史跡、病院、オフィス、大学が数多くあり、歴史的にも文化的にも魅力ある街並みとなっています。ちなみに、御茶ノ水は地名ではありません。このエリアの通称です。

まずは、JR御茶ノ水駅です。

写真:聖橋から見たJR御茶ノ水駅

写真:聖橋から見たJR御茶ノ水駅

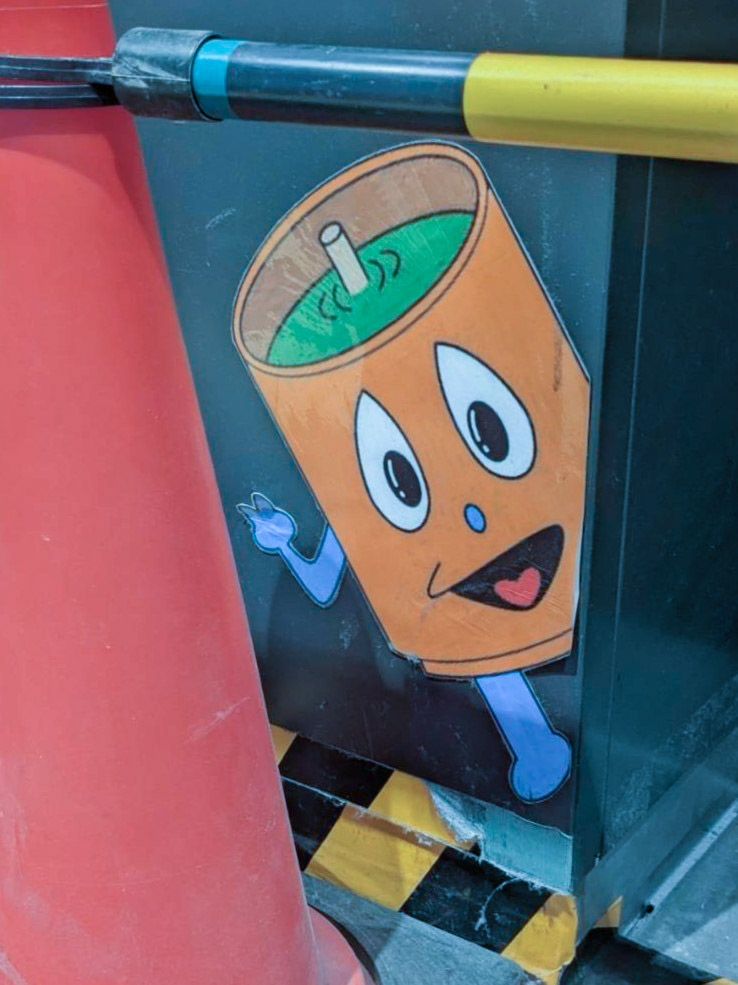

駅のマスコットキャラクター「ちゃみずん」が出迎えてくれます。聖橋口の駅舎と駅前広場は、近年スタイリッシュに生まれ変わりました。

写真:茶柱が立っている渋かわいいキャラ「ちゃみずん」

写真:茶柱が立っている渋かわいいキャラ「ちゃみずん」

聖橋の欄干からのぞくと、はるか下方に神田川が流れています。総武線と中央線が入れ替わり入ってくるホームは崖の中腹にあり、なんとも不思議な光景です。

写真:総武線・中央線と丸ノ内線が立体交差する

写真:総武線・中央線と丸ノ内線が立体交差する

実は、神田川はもともとここにあった川ではありません。

1603年に徳川家康が江戸幕府を開いた際に大規模な都市改造計画を立案し、平川という別の川の流れをここに通しました。神田山という台地を開削して、この切り立った崖をつくったのです。もちろん重機などはなく人力で掘削するので、大変な人手と労力が必要でした。

そして、この大土木工事で出た土砂を利用して、江戸城の外堀や埋立地を整備しました。もともと入江だった日比谷公園や大手町周辺は、この山の土で埋め立てられているのかもしれません。

神田川は、隅田川へ直接流れる新しい水路として整備されて、物流と交通の要となり、江戸の発展に重要な役割を果たしました。

神田上水と神田川の分岐点

はたして、「御茶ノ水」とは神田川のことなのでしょうか? 神田川を水道橋方面に上った所に東京都水道歴史館という施設がありましたので、早速行ってみました。

写真:江戸上水から始まった水道の歴史が学べる施設「東京水道歴史館」

写真:江戸上水から始まった水道の歴史が学べる施設「東京水道歴史館」

ここでは、江戸で最初にできた神田上水について学びました。

江戸の地下水は海水が混じっているため飲料に適さず、家康は江戸入りと同時に上水道の整備を命じました。神田上水の源流は井の頭池(武蔵野市)の湧水から始まり、いくつかの水源や川と合流して大洗堰(せき)(文京区)に至ります。ここで神田上水と神田川に分けられます。

神田上水は水戸屋敷(小石川後楽園)に入り、そこから先は暗渠(地下に埋め込んだ石樋や木樋)で通し、神田、日本橋の大名屋敷や大店に供給していました。

写真:江戸川公園内「大洗堰(せき)」の説明パネル

写真:江戸川公園内「大洗堰(せき)」の説明パネル

ところが、御茶ノ水は崖のため暗渠にできず、神田川の上を懸樋(かけひ)で横断させていました。これが「水道橋」です。

御茶ノ水のことを調べていたら、なぜかお隣の駅・水道橋の由来になってしまいました。

写真:歌川広重「東都名所お茶の水之図」喜鶴堂(国立国会図書館デジタルコレクション)

写真:歌川広重「東都名所お茶の水之図」喜鶴堂(国立国会図書館デジタルコレクション)

写真:神田上水懸樋(掛樋)跡の碑には当時の様子(浮世絵)が描かれている

写真:神田上水懸樋(掛樋)跡の碑には当時の様子(浮世絵)が描かれている

御茶ノ水の謎が判明!

それでは、「御茶ノ水」とは神田上水のことなのでしょうか?

答えは、お茶の水橋のたもと、交番脇の目立たない場所に立つ石碑にありました。

写真:地名の由来が記してある「お茶の水石碑」

写真:地名の由来が記してある「お茶の水石碑」

刻まれた文字がすり減っていてよく読めませんが、「神田山の麓にあった高林寺に湧き水が出て、将軍・秀忠公に献上したことから、『お茶の水』の地名がおこった」とあります。江戸地誌の「御府内備考」によると、その井戸はかつて湯島聖堂の西にありましたが、神田川造成後には形ばかりとなったようです。

したがって、「御茶」は将軍家のお茶のこと、「水」は高林寺の井戸からくんだ水ということになります。「御茶ノ水」のいわれは、神田川でも神田上水でもなく、お寺の湧き水でした。

さて、「御茶」はどこのお茶でしょうか。秀忠・家光の時代に将軍家の茶の湯に使われていたということは、御茶壺道中で運ばれた宇治茶か、家康が愛飲した安倍茶(現在の静岡本山茶)などが考えられます。いずれにしても、当時の茶会は政治的にも文化的にも重要なものでしたので、献上された最高級の御用茶が使われていたと思われます。

写真:茗は「お茶」渓は「水」の意味ゆえ、「茗渓」とは「お茶の水」の別称

写真:茗は「お茶」渓は「水」の意味ゆえ、「茗渓」とは「お茶の水」の別称

江戸から続くお茶と水の文化

豊富な降水量と良質な地下水や湧水に加えて、このような江戸時代から続く知恵と文化が現代日本の水の品質向上に寄与しています。

また、お茶についても、栽培技術や製茶方法、保存技術の進歩、品種改良などより、鮮やかな色と香り、深い味わいをいつでもご家庭で楽しめるようになりました。

この二つの組み合わせが日本人の生活の基盤となり、和食や和菓子など、季節感を大切にする繊細な味覚を育んできました。

東京都茶協同組合加盟店では、抜き買い審査を通じて品質や表示の確認を行い、常に高品質なお茶を提供しています。茶専門店で購入された質の高い「お茶」と清らかな「水」に感謝しつつ、今日もおいしい日本茶をいただきましょう。

東京都茶協同組合の組合認定店検索は、こちらから。